Milano – Andy Warhol (ma nasceva Warhola, in una famiglia contadina emigrata dai Carpazi a Pittsburg, centro industriale della Pennsylvania) avrebbe apprezzato moltissimo questa mostra nel capoluogo lombardo. Innanzitutto per il luogo (“location” per favore no) dove è stata allestita: non un ambiente paludato o un aristocratico palazzo, bensì la Fabbrica del Vapore che era l’officina della Carminati & Toselli dove si producevano, più di cent’anni fa, carrozze di tram e di treni.

E anche Warhol – si sa – non lavorava in un “atelier” ma nella “Factory” opportunamente distribuita in spazi diversi, confacenti al suo multiforme fare artistico. Spazi necessariamente vasti sennò sarebbe stato difficile sistemare le sequenze delle serigrafie mai identiche dato che Warhol in ognuna aggiungeva un segno diverso, foss’anche solo una sfumatura  cromatica, che diventava un prima e un dopo, una diversità dunque dall’archetipo freddo, impassibile, “Immagine” che resta tale; dietro non esiste una storia. O, al massimo, si può immaginare la storia banale di tutti i giorni, fatta di soldi per “comprare che è molto più americano di pensare”, di cibi, e qui il pensiero va subito alla mitica “Campbell’s Tomato soup” e di bevande (Pepsi e Coca-Cola per “par condicio”), tutti prodotti di incessante consumo che Warhol fissa senza volerne fare una contestazione, ma solo la constatazione di un sistema già in auge negli anni Sessanta in America e destinato presto a diffondersi ovunque.

cromatica, che diventava un prima e un dopo, una diversità dunque dall’archetipo freddo, impassibile, “Immagine” che resta tale; dietro non esiste una storia. O, al massimo, si può immaginare la storia banale di tutti i giorni, fatta di soldi per “comprare che è molto più americano di pensare”, di cibi, e qui il pensiero va subito alla mitica “Campbell’s Tomato soup” e di bevande (Pepsi e Coca-Cola per “par condicio”), tutti prodotti di incessante consumo che Warhol fissa senza volerne fare una contestazione, ma solo la constatazione di un sistema già in auge negli anni Sessanta in America e destinato presto a diffondersi ovunque.

Attratto dal cinema, che affrontò senza alcuna regola tradizionale facendo durare i suoi film anche più di sei ore e con artisti che tali erano solo per lui, Andy trovò proprio in codesto mondo figure perfette per rappresentare la sua idea della società di massa; gli attori che tutti conoscevano – Liz, Marlon Brando, Yul Brynner, Stallone e Schwarzenegger -,“stars” dunque, perfettamente calate nel sistema consumistico e globale. Appaiono belli (ma non dannati anche se in fondo lo furono), sono icone e come tali sono fissate senza caratterizzazione espressiva: anche l’arcinota Marilyn non ne è intaccata e diventa “solo una ragione di superficie” come Warhol stesso affermò in “The Philosofy of Andy Warhol (from a to B and Back Again)”, il libro che pubblicò nel 1975.

Alla mostra della Fabbrica del Vapore (a cura di Achille Bonito Oliva con la collaborazione di Edoardo Falcioni) di Marilyn sono presenti numerose versioni serigrafiche create in momenti diversi; presente è anche la serie di ritratti, altrettanto famosi, di Mao pietrificato e impermeabile: Warhol aveva già capito tutto della Cina!

Alla mostra della Fabbrica del Vapore (a cura di Achille Bonito Oliva con la collaborazione di Edoardo Falcioni) di Marilyn sono presenti numerose versioni serigrafiche create in momenti diversi; presente è anche la serie di ritratti, altrettanto famosi, di Mao pietrificato e impermeabile: Warhol aveva già capito tutto della Cina!

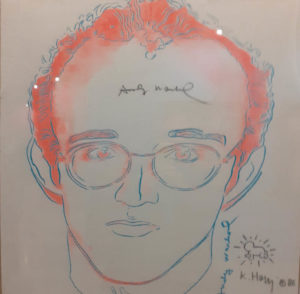

Per il modo nuovo di fare ritratti che scavalcava gli usuali clichés, diventarono suoi “modelli” anche principesse, miliardari, stilisti, e “Ladies & Gentlemen” senza nome. Anche artisti contestatori come lui nè potevano mancare, i suoi amici tra cui Mick Jegger e poi Basquiat e Keith Haring per i quali Andy fu stella polare.

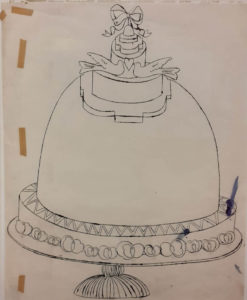

Questo e altro, in ampia scelta (300 opere!), si può vedere negli spazi di via Procaccini fino al 26 marzo del prossimo anno, anche con sorprese inattese come la sezione dedicata ai suoi lavori da illustratore (Cake, 1956) di riviste molto chic e ai ritratti degli anni Cinquanta.

Questo e altro, in ampia scelta (300 opere!), si può vedere negli spazi di via Procaccini fino al 26 marzo del prossimo anno, anche con sorprese inattese come la sezione dedicata ai suoi lavori da illustratore (Cake, 1956) di riviste molto chic e ai ritratti degli anni Cinquanta.

Il giovane, che nel 1949, appena diplomato al Carnegie Institute, lasciava Pittsburg per andare a New York era già più di una promessa!

Giuseppe Pacciarotti