«Ansoaldo, vieni qui un momento.» Re Rotari fece cenno al notaio di avvicinarsi al trono: non voleva che gli altri membri della corte di Ticinum, riunita al gran completo, udissero quanto stava per confidargli.

«Dite, maestà» fece l’anziano abbassando il capo fin quasi a sfiorare con l’orecchio le labbra del sovrano.

«Senti un po’, ma questo… come accidenti hai detto che si chiama?»

«Romolo, maestà.»

«Già, è vero, Romolo. Un nome, una città, un programma…»

«In effetti» commentò il notaio lasciandosi andare a un accenno di sorriso.

«Sì, comunque» proseguì il re, avendo cura di tener sempre basso il tono della voce, «nome a parte, è uno di cui ci si può fidare?»

«Nel suo campo è il migliore; altrimenti non l’avrei scelto tra tutti i funzionari del Papa, “rubandoglielo” con la promessa di un lauto compenso.»

Nell’udire nominare il pontefice, Rotari non trattenne una smorfia di disappunto.

«Non ricordarmi da dove viene, per carità, né quanto ci costa! Ma, insomma, Ansoaldo: al censimento non ci potevi pensare tu?»

«Ve l’ho già spiegato, maestà, far di conto non è il mio mestiere: io mi occupo di lettere, non di numeri. E oltretutto si trattava di un lavoro lungo, che prevedeva un’infinità di viaggi; se mi ci fossi dedicato, non avrei più potuto aiutarvi in tutto il resto del lavoro qui nel Palatium.»

«Sarà» disse il re riprendendo una postura più formale sullo scranno e picchiettando le dita della mano destra sui braccioli intarsiati, «ma intanto questo Romolo è in ritardo: doveva essere qui già da un pezzo.»

«Abbiate pazienza, sire, lo sapete pure voi che a quest’ora il traffico a Ticinum è un delirio.»

Proprio in quel momento una delle guardie annunciò l’entrata dell’atteso ospite, il quale, giunto davanti al sovrano, si profuse in un profondo inchino; lo stesso fece il giovanissimo servo al suo seguito, che portava a tracolla una borsa stracolma di rotoli di pergamena. Romolo, invece, di rotolo ne reggeva uno solo e lo stringeva in pugno come la più preziosa delle reliquie.

Rotari suppose che quel documento dovesse contenere una summa dei dati raccolti e andò dritto al punto.

«Dimmi in fretta, Romolo, quanti arimanni vivono in tutta la Langobardia Major?»

Il funzionario si schiarì la voce, srotolò la pergamena e proclamò a gran voce: «Novantasettemilacinquecentoventitrè!»

Il sovrano sobbalzò sul trono, mentre un mormorio di perplessità si spandeva in tutta la sala.

«Coosaaa? Ho capito bene? Quanti hai detto?»

«Novantasettemilacinquecentoventitrè» ripeté l’altro dopo aver dato un’altra rapida occhiata al documento. In realtà non aveva alcun bisogno di farlo, perché quella cifra ormai la conosceva a memoria, avendo controllato e ricontrollato i conti nei giorni precedenti.

«Com’è possibile?» domandò il re. «Due anni fa erano più di centomila, me lo ricordo bene! Ma anche se fossero stati solo centomila, vorrebbe dire che in questo periodo avremmo perso perlomeno…» si grattò il mento per cercare di calcolare il numero.

«Duemilaquattrocentosettantasette» suggerì pronto Ansoaldo, rimasto in piedi accanto a lui.

Rotari gli lanciò un’occhiataccia.

«Tu non eri quello che non se la cavava coi numeri?»

«Non ho detto che non me la cavo, maestà» si schermì il notaio. «Ho detto solo che di mestiere faccio altro.»

«Vabbé, lasciamo perdere» disse voltandosi di nuovo verso Romolo. «Come ti spieghi questo calo? Guerre non ne abbiamo fatte, il cibo – sia grazia a San Michele – non ci manca, di pestilenze non si parla da un po’… E dunque?»

«A dotto’, io un’idea ce l’avrei.»

«Dotto’? Che significa questa parola?»

«Sta per dottore, maestà» precisò il notaio. «Non ci fate caso: a Roma chiamano così tutte le persone importanti, per render loro omaggio, e a volte anche quelle non importanti, per prenderle per il c… per prenderle in giro, volevo dire.»

Rotari borbottò una mezza imprecazione e tornò a occuparsi del funzionario.

«Avanti, sentiamola, la tua idea» disse dopo un sospiro, sottolineando la frase con un ampio gesto della mano.

«Er fatto è, dotto’, che nun c’è bisogno che a voi Longobardi v’accoppino li nemici, ‘a peste, ‘a carestia: un po’ pe’ vorta ve state accoppa’ da soli, tra de voi!»

«Ma che razza di lingua parla costui?» domandò il sovrano ad Ansoaldo.

«È il loro dialetto, sire. Se il senso vi è oscuro, io potrei tradurvi…»

«No, non è necessario: per capire, lo capisco; mi pareva solo un po’ strano. Be’, Romolo, dimmi: cosa intendi, quando dici che ci stiamo ammazzando tra di noi?».

«Dotto’, voi me parete uno sveglio, nun c’è bisogno che ve spieghi. È tutta corpa de ‘sta vostra brutta “tradizione”, de ‘sta faida, come la chiamate voiartri. Ve se ingroppano ‘a moje? Fate ‘na faida! Ve se ingroppano ‘a sorella? Fate ‘na faida. Ve rubbeno er cavallo? Fate ‘na faida. Ve magneno er porco? Fate ‘na faida! Idem pe’ la vacca, ‘a pecora, er tacchino, er pollo, ‘a gallina… Pe’ tutto fate ‘na faida. Ora, io posso capi’ pe’ la moje – un po’ meno pe’ ‘na sorella – ché la mia è pure ‘na gran zoccola – ma scanna’, o fasse scanna’, pe’ un cavallo o pe’ un porco, nun me pare proprio er caso! Er bello è che, quanno ve cominciate ad accoppa’ pe’ ‘ste cose, ve tirate appresso tutta ‘a famiglia: padri, figli, fratelli, cognati e persino li cuggini de terzo grado! Nun se pote, dotto’, nun se pote.»

«Per noi il cavallo è importante» provò a giustificarsi il re, rendendosi subito conto della banalità, per non dire della stupidità, delle parole che gli erano appena uscite dalle labbra.

Nel frattempo nella sala il mormorio di stupore, che aveva fatto da sfondo alle cifre del censimento, stava pian piano mutando in un mormorio di disapprovazione: come osava quel mezzo eunuco di romano mettere in discussioni usanze che si perdevano nella notte dei tempi?

Approfittando del fatto che l’attenzione non fosse puntata tutta su di sé, Rotari fece cenno ad Ansoaldo di avvicinarsi di nuovo.

«Tu che ne pensi?» gli sussurrò.

«Be’, maestà, per quanto si sia espresso in modo piuttosto bizzarro, credo che Romolo non abbia tutti i torti: di questo passo non avrete più arimanni e di conseguenza non avrete più un esercito. Qualcosa bisognerà pur fare.»

«Sì, ma cosa?»

«Provate a chiederlo a lui» suggerì il notaio indicando l’ex funzionario papale.

«Buona idea!» fece il sovrano, che si rivolse subito a Romolo. «Da secoli il nostro popolo usa la faida per risolvere le proprie controversie. Il tuo invece cosa fa? Illuminaci.»

«Noi c’avemo le leggi, dotto’.»

«Sarebbe a dire?»

«Delle regole che tutti quanti dovemo rispetta’.»

«Pure noi abbiamo le nostre regole.»

«Eh, già! Ma le nostre so’ scritte, dotto’, così nessuno se le po’ inventa’ sur momento e di’ a tutti che cià ragione lui, quanno nun è così. D’accordo che poi ce stanno pure l’avvocati, che so’ bravi a rigiralle; ma intanto quarcosa de scritto ce sta e se un giudice è onesto, nun se fa infinocchia’, nemmeno dall’avvocati bravi.»

«Interessante…» commentò Rotari alzandosi dal trono e avvicinandosi ad Ansoaldo. «Che dici? Potremmo fare così pure noi?»

«Attenerci alle leggi romane, intendete?»

«Non dire idiozie: le leggi romane vanno bene per i romani! Noi dobbiamo farci le nostre e farle applicare da giudici longobardi. Basta con le faide, basta con gli scannamenti. Se qualcuno subirà un torto, dovrà chiedere giustizia al re o ai suoi emissari. E per ogni torto subìto, a seconda della gravità, sarà previsto un… un…»

«Risarcimento!» propose Romolo, che era riuscito a sentire le ultime parole.

«Noi lo chiamiamo widergild» dichiarò con fierezza il sovrano.

«Potremo tradurlo con guidrigildo» suggerì Ansoaldo. «Comunque, maestà, anche se l’idea è buona, bisognerà sobbarcarsi un lavoro immane per metterla in pratica.»

«Ah, caro il mio notaio, quello sarà un problema tuo: non hai detto che le lettere sono il tuo mestiere?» disse cingendoli le spalle col suo muscoloso braccio. «Ora però andiamo a mangiare, perché tutto questo parlar di leggi mi ha messo addosso una fame da lupo. Ovviamente siete invitati anche voi due» concluse rivolto al funzionario e al suo aiutante.

«Grazie, dotto’ pure noi c’avemo ‘na certa fame» annuì Romolo chinando il capo. Aspettò che il re e il suo consigliere si allontanassero di qualche passo, prima di rivolgersi al suo giovane servo: «Hai sentito, Simo’? Non risarcimento, ma “Guidrigildo”» disse imitando la voce altisonante di Ansoaldo «…che nome der cacchio! Nun se po’ sentì, nun se po’!»

Le cose probabilmente non andarono in questo modo; anzi, sicuramente non andarono così; ma che Rotari decise di far redigere il suo famoso editto anche – ma non solo – per por fine alle continue faide è un dato di fatto.

Non ci risulta, invece, che i Longobardi abbiano mai indetto un censimento, non perlomeno nel senso in cui lo intendiamo noi o lo intendevano i Latini. E se mai avessero deciso di farlo, di certo non avrebbero incaricato del lavoro un… Romano de Roma.

La Storia è una cosa seria, lo sappiamo; ma come per tutte le cose serie, ogni tanto è lecito scherzarci un po’ sopra, se non vogliamo renderla troppo noiosa, ed è quello che ho cercato di fare io oggi con questo raccontino, nella speranza di non offendere gli storici veri.

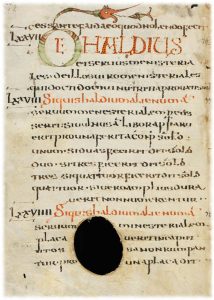

Sull’Editto di Rotari, la prima lex germanica scritta, esiste una vasta bibliografia, che è impossibile riassumere qui. Per chi però fosse alla ricerca di una spiegazione semplice ma non banale, mi permetto di consigliare “I Longobardi – Dalle origini mitiche alla caduta del Regno d’Italia” di Nicola Bergamo (LEG Edizioni) e “La vita quotidiana dei Longobardi ai tempi di Re Rotari” di Dario Pedrazzani (GA Editore). Chi invece ai saggi preferisce i romanzi avvincenti, ma sempre frutto di una rigorosa ricerca storica, non può non leggere “Il Longobardo” di Marco Salvador, recentemente ripubblicato da Edizioni Biblioteca dell’Immagine.